2016/12/03

FUJIFILM X70

富士フイルムのレンズはどれも素晴らしい.けれど、たまにはちょっと変わったレンズも使ってみたい…… とは、以前にINDASTAR-69のときに書いた文章ですが、もうちょっと別の世界のレンズを使ってみようということで、ライカMマウントアダプタを購入し、同時にVoigtlanderのCOLOR-SKOPAR 25mm F4Pを購入しました.

COLOR-SKOPAR 25mm F4Pはすでに販売終了になったレンズなので、今回は中古品を購入しました.型番の末尾につく「P」はパンケーキのPで薄型レンズであることを示しています.

FUJIFILM X70

Xシリーズには富士フイルム純正のMマウントアダプタが用意されています.Xシリーズが登場し始めた頃に、まだXマウントレンズのバリエーションを補うためにリリースしたのではないかと言われているこのマウントアダプタ.とはいえ未だに発売されていますし、サードパーティのマウントアダプタではできない特殊な機能が搭載されています.

まず、マウントアダプタ自体に電子接点が付いており、カメラ側が自動的に「レンズなしレリーズ」モードがオンになり、そして上面から見て左側にあるボタンを押すことでカメラのメニューを遡らなくても使用するレンズの焦点域を設定する画面を表示させることができます.

さらに、専用の機能として、歪みや周辺減光の補正、さらに画面の四隅それぞれに色ズレなどを補正する機能も搭載されています.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

このような被写体だとどうしても歪みが気になります.

そのままで撮るとタル型の歪みの傾向があるのでカメラ側設定の歪み補正を使って補正をかけ、周辺減光についてはあえて強調する方向に設定をしました.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

1段絞ってF5.6で撮影.バイクや自動車のヘッドライトに強めの光芒が出ています.

光芒については好みが分かれるところですが、自分は好きですね.ただ、その後でクリスマスのイルミネーションを撮影したりもしたのですが、出るときと出ないときがあって、どうもまだ癖がつかめていません.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

(レンズ設定ミスによりEXIFは28mmになっています)

最短撮影距離は50cm.このカメラが寄れないのではなく、Mマウントの特性として近距離撮影が苦手なのでレンズ側も近接撮影に対応した設計がされていないのです.なのでテーブルフォトなどには向いていません.

散歩の途中でたい焼きを買ったのですが、手をいっぱいに伸ばしてようやく撮影できる感じです.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

(レンズ設定ミスによりEXIFは28mmになっています)

フィルムシミュレーションACROSで撮影.

たい焼きの写真もそうですが、絞り開放値がF4なので被写体によっても背景を大きくぼかすのは苦手です.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

(レンズ設定ミスによりEXIFは28mmになっています)

豪徳寺にやってきました.招き猫発祥の地(のひとつ)と呼ばれているだけあって、招き猫が大量に奉納されています.

フルフレーム対応のレンズをAPS-Cフォーマットで使っているので四隅の像の流れなども気になりません.下側のほうにいる招き猫が緑っぽくなっているのは色ズレなどではなく、古くなって汚れや苔のようなものが付着しているものです.

FUJIFILM X-Pro2 + COLOR-SKOPAR 25mm F4P

撮影途中でレンズ設定が28mmになっているのに気付いたので25mmに変更.その関係もあって、これだけ周辺減光が強めに出ています.

薄曇りで紅葉も終わりかけなのでフィルムシミュレーションをVelviaにして色合いを派手めに.

このような空をバックにした撮影で明暗差が大きい状態で絞り開放で撮影すると、エッジ部分にパープルフリンジが少し出ます.1段絞るとほぼ解消します.

街歩きでスナップするには良さそうなレンズですね.絞り開放値がF4ということもあって被写界深度があるので、被写体を見つけたらレンズの深度目盛りを見ながら目測スナップするような撮り方にも向いていそうです.

次にMマウントレンズを買うとしたら、これとは性格の異なる、背景をぼかせられそうな絞り開放値がF1.4などのレンズを使うと使い分けができて楽しそうです.こうしてレンズ沼というものにはまっていくのですね.

2016/11/07

X-Pro2購入から約10日.日帰り旅行などで撮影してみた感想など.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F1.4 1/6400秒 ISO400

塩尻駅のホームにあるブドウの木.特急「スーパーあずさ」の車窓から撮影.

ガラス越しで絞り開放の撮影ながらブドウの葉の立体感が素晴らしいです.従来のX-Trans CMOS IIの1,600万画素からX-Trans CMOS IIIになって2,400万画素に画素数が増えて画素ピッチの低下による画質低下も懸念されましたが、その心配は必要なさそうで、むしろ画素数の増加による描写の立体感というメリットが大きいです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F4 1/60秒 ISO1600

X-Pro2から導入された新しいフィルムシミュレーション、ACROS.

どのメーカーのほとんどの機種にモノクロモードはありますが、それらが単純にカラーセンサーからカラー情報を除去したような画質であるのに対して、ACROSからは独特の質感を感じます.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F5.6 1/100秒 ISO200

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F5.6 1/105秒 ISO200

こうしてカラーの画像と比べても単純にカラー情報を落としたのではなく、モノクロならではの階調を重視した表現をしているように思えます.

X-Pro2に搭載されている、通常のモノクロとACROSを比べた記事によると、最大の違いはノイズの量.ACROSの方がノイズが多く、それが画質を特徴付けているようです.X-Pro2には「グレイン・エフェクト」と呼ばれる、フィルムならではのノイズの乗り方をシミュレートした機能も搭載されていますが、ACROSにはグレイン・エフェクトをかけない方がオススメだという開発者のインタビュー記事もありました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F1.4 1/15000秒 ISO400

手前の照明をぼかそうと思って絞り開放で撮影したら1/15000秒というシャッター速度に.

X-Pro2のシャッターは通常の機械式シャッターと電子シャッターの両方を搭載しており、機械式は1/8000秒まで、電子シャッターは1/32000秒まで対応しています.両方を自動で切り替えることもできるようにもなっています.

シャッターといえば、X-Pro2の機械式シャッターは柔らかい音がしてとても好みです.こもった音ともまた違う、それでいて攻撃的な甲高い音でもなく、撮っていて気持ちのよい音なのです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF27mm F2.8

F5.6 1/34秒 ISO12800

ISO感度の常用域は200から12800.拡張として100と25600、51200が使えます.

ISOオート感度の上限値は設定可能ですが、上限値である12800でも十分使えます.ノイズ・リダクションの設定を標準の0にしておくとノイズ除去処理が入ってディテールが甘くなるようなので自分は-2で使用しています.これだとノイズは残りますがディテールの消失も気になりません.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS

F5.6 1/500秒 ISO200

朝7時ごろの箱根.日が昇り始めてからそれほど時間も経っていなく、斜めに射している日の光による陰影が立体感を生んでいます.

自分が富士フイルムのカメラを使っているのはいくつもの理由がありますが、最大の理由はやはりこの画質です.

自社のフィルムの銘柄を冠したフィルムシミュレーション機能を搭載し、まるでフィルムを交換するかのように画質を好みに合わせて変えていく.この魅力にはまり込むと、他のメーカーの製品に移行する気にならなくなります.

新たに追加されたACROS(フィルタ無し、Rフィルタ、Yeフィルタ、Gフィルタの計4種)により、以前はまったくといっていいほど使わなかったモノクロで撮るようになりました.そうすると今度は光の射し方や加減、露出などにも気を使うようになり、写真の撮り方にも今までとは違うことを考えるようになりました.

X-Pro2は従来の高速AFや速射性能というスペック重視ではなく、カメラ趣味というまさに「道楽」といってもいいような楽しさを感じさせてくれるカメラです.

2016/11/04

FUJIFILM X70

X-Pro2にあわせてサムレストとボディケースを購入しました.

FUJIFILM X70

サムレストは、レンズメイト製のLM-XP2です.

FUJIFILM X70

FUJIFILM X70

ダイヤル操作時に邪魔にならないように、中央部で折れるようになっています.サムレストは親指でカメラを支えるものなので、このようなぐらつきの原因になるようなギミックにやや不安だったのですが、ぐらつくことなく親指でしっかりホールドでき、まったく問題なしです.

FUJIFILM X70

ボディケースはユリシーズのX-Pro2用ボディスーツ.色はネイビーを選択しました.

暗めのネイビー色なので、ちょっとミリタリーっぽくもあります.ストラップが同じユリシーズのクラシコ・ドリットのオリーブなのですが、違和感なく馴染んでいます.

FUJIFILM X70

背面は大きく開いています.保護性を考えたら覆われているほうがいいのでしょうけど、デジタルカメラはどうしてもボタンの数が多くてカバーするのが難しいのでしょう.

FUJIFILM X70

底面の三脚穴でカメラに固定します.固定用のネジにも三脚穴がありますが、三脚を使って撮るときには安定性が求められるのでカバーを外すほうが確実でしょう.

カバーを装着したままでもバッテリが交換できるように作られているのは嬉しいポイントです.

2016/11/03

富士フイルムの「Xシリーズ」と呼ばれるカメラには2つのフラッグシップモデルがあります.

一つは自分も使っているX-T1とその後発売になったX-T2のシリーズ.そしてもう一つはX-Pro1およびX-Pro2のシリーズ.

X-T1/T2のシリーズは一眼レフに近い外見をしており、中央上部に一眼レフのファインダ部分に液晶ファインダ(EVF)を備えており、さらに液晶モニタはチルト式を採用するなど、実用性を重視した設計になっています.

対するX-Pro1/Pro2のシリーズはレンジファインダカメラに近い外見をしており、本体左端に光学式ファインダ(OVF)とEVFを切り替えて使うことのできるハイブリッド式のファインダを備えています.液晶モニタは固定式で、実用性よりも趣味性を優先したモデルであるといえます.

X-Pro1が発売になったのは2012年2月.X-T1が発売になったのは2014年2月.自分がXシリーズのカメラを買おうと思ったのは2014年春のことなので、発売から2年が経過して性能的に見劣りのするX-Pro1は検討すらせずに躊躇なくX-T1を選びました.

それから2年.2016年3月にX-Pro2が発売になり、遅れること半年、9月にX-T2が発売になりました.両者の位置付けによる機能差はあれど、基本性能はほぼ同等.買い換えるとしたらどちらにするか、しばらく悩んだ末にX-Pro2を選びました.

FUJIFILM X70

いつもであれば、それまで使っていた機材を下取りに出して購入費の足しにするのですが、今回は下取りなし、ヨドバシカメラの通信販売にて購入しました.X-T1はしばらく手元に残し、様子を見ようという考えからです.2台体制の必要があれば手元に残すし、1台で十分ということであればレンズを買うときにでも下取りに出せば良いだろうと.

X-Pro2にはレンズがセットになったレンズキットはないので、購入したのは本体のみ.X-T1やX100Tの箱は大きく「X」と書かれていて主張を感じさせるものでしたが、X70以降のモデルはパッケージデザインもシンプルになりました.

FUJIFILM X70

XF35mm F1.4 Rを装着.新品ということを差し引いても、X-T1などと比べてレンズ取り付けが硬い気がします.またレンズ取りはずしボタンもしっかり押さないとレンズが引っかかって外せないのは仕様なのか不具合なのかちょっとよくわかりません.

FUJIFILM X70

正面.一眼レフのように中央部に突き出たペンタプリズム(もしくはそれを模した形状のもの)はなく、正面にもメーカーロゴや機種名の記載もないため、落ち着いていると同時に威圧感の少ない印象です.デジタルカメラというよりもフィルムカメラらしいクラシカルな雰囲気もします.

レンズの左側にあるレバーがファインダの切り替えレバー.OVFとEVF、それにOVF内に小窓のようにしてEVFを表示させるエレクトロニックレンジファインダー(ERF)を切り替えます.レバー中央部はボタンになっており、自由に機能を割り当てることができます.標準では他の画角のフレームを表示してレンズ交換時のイメージをつかむようになっています.自分はRAWボタンを割り当てました.

FUJIFILM X70

背面.左手でカメラを支えたまま右手で操作ができるように右寄りにボタンが配置されています.

特徴的なのは液晶モニタ右上にあるレバー.AF測距点を移動させるためのものです.従来はAF測距点選択モードに入ってからカーソルボタンを操作して、というステップだったのが専用ボタンが用意されたことで非常に便利になりました.押し込むことで即座に中央に戻すことができます.

液晶モニタは固定式ですが、X-T2の104万ドットに対して162万ドットと高精細になっています.

FUJIFILM X70

FUJIFILM X70

上面.いわゆる軍艦部.X-T1/T2が左側にISO感度ダイヤルを備えるのに対し、背面同様にすべて右側に配置されています.

ISO感度はシャッタースピードダイアルを持ち上げて回転させることで切り替えます.昔のフィルム時代の感度変更と同じような仕掛けです.ギミックとしては面白いですが耐久性は大丈夫なのかやや気がかりです.また、頻繁に感度を切り替えるような人は煩雑に感じるかもしれません.自分は大半はISO感度オートで撮るのでここをいじることはほぼないでしょう.

露出補正ダイヤルは±3まで対応ですが、それ以上の操作が必要だったりフロントダイヤルで操作したい人向けにCポジションにセットしておくとフロントダイヤルで±5まで露出補正可能になります.

FUJIFILM X70

半つや消しのブラックにホワイトで墨流しをしたこの部分は高級感があります.

X-Pro1やX100Tではここにレンズのイラストに「FUJINON LENS SYSTEM」の文字が入ったロゴがあったのですが、使われなくなったようです.

FUJIFILM X70

左側面にはファインダの視度補正、シンクロターミナル、カバー内にデジタル入出力端子、HDMI、音声/リモコン端子があります.

FUJIFILM X70

右側面はカバー内にSDカードスロットが2基.手前のスロット1のみUHS-II対応.同じデュアルスロットでもX-T2は両方ともUHS-II対応なんですよね.

X-T1のカバーは動きやすくて鞄から出すとカバーが開いていることが何度もありましたが、X-Pro2は固めになっており鞄の中で勝手に開くこともなくなりそうです.

2基のSDカードスロットを利用して、同時記録、RAW+JPEG分離記録、1番を使い切ったら2番を使う、というように機能選択が可能です.自分は基本的にJPEGでしか撮らないのですが、必要に応じてRAWで撮影することにしてRAW+JPEG設定にしたところ、RAWで撮らない場合には両方のカードにJPEGが書き込まれるのがなんかややこしくて、結局は1番を使い切ったら2番を使う設定にしました.とはいえ16GB+32GBで3,000枚以上撮れるので撮りきることはなさそうです.

FUJIFILM X70

底面.X-T1までは位置がずれていた、レンズと三脚穴の位置がようやく合わせられました.

バッテリはレンズ交換式Xシリーズで全て共通.X-T2の登場と同時に発熱に対処した改良型バッテリが発売になりましたが互換性は保たれています.

FUJIFILM X70

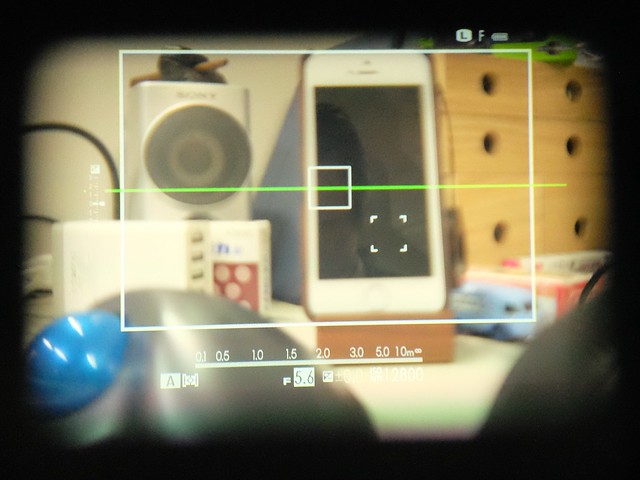

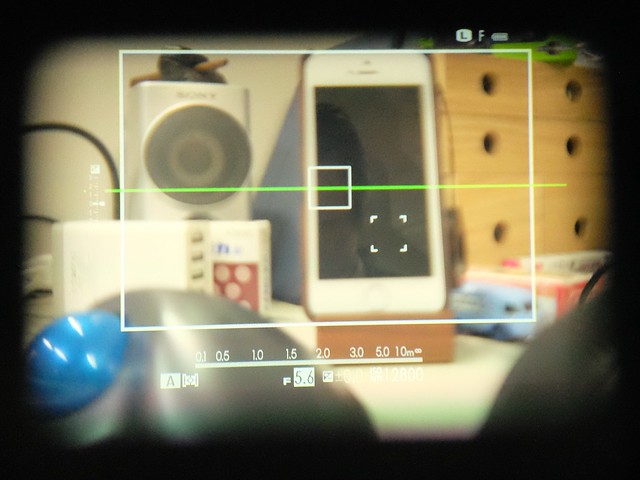

OVFファインダの様子.表示内容は設定可能で、使わない動画モードや知る必要のない残り枚数の情報は表示しないようにしています.

フレーム枠は焦点距離に応じてサイズが変化し、被写体との距離に応じてパララックス自動補正されますがやはり多少の誤差はありますね.厳密にフレーミングしたい場合はEVFを使ったほうがよさそうです.また、フレーミングの補助として9分割などの補助線も表示可能ですが、パララックス補正に対応しないので近距離になればなるほど補助線の意味がなくなるのでOVFでは非表示にしています.

レンズにもよりますが、右下にはレンズによるケラレがでます.

FUJIFILM X70

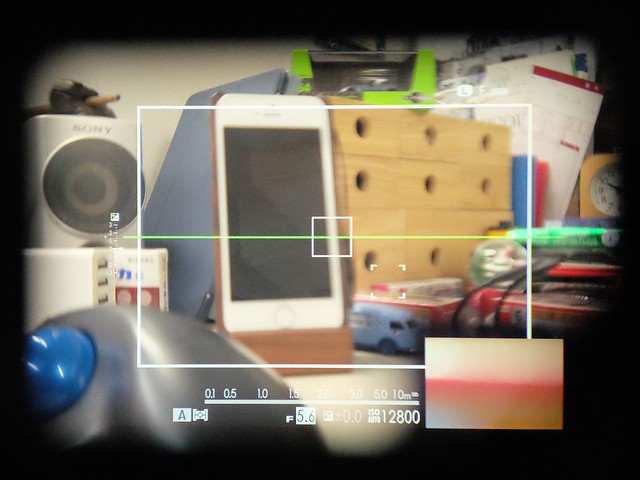

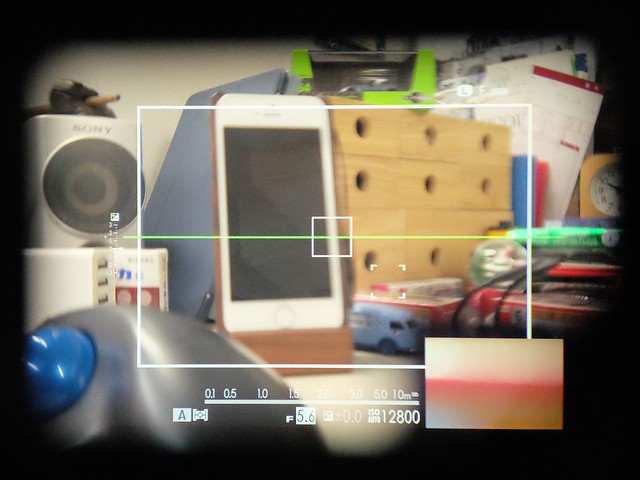

OVFの右下にEVFを付加したERFの表示.自分は基本的にこれで撮っています.

EVF表示内容は撮影範囲全体を表示、2.5倍拡大、6倍拡大と切り替えでき、OVF表示時でも撮影範囲を完全に把握できたり、ピント合わせを確認することができます.この場所はOVF表示で見たようにレンズのケラレが出る場所なのでうまくスペースを使っている感じです.

FUJIFILM X70

EVF表示.厳密にフレーミングしたい場合に使いますが、ある意味X-Pro2の存在価値を否定しているようなものなので、使う機会は少ないです.

Apple iPhone SE(トリミング)

上からX70、X100T、X-T1、X-Pro2.ファインダのないX70がコンパクトなのはさておき、X100TやX-T1と比べてX-Pro2は大きいです.やはり手の込んだファインダによるところが大きいのでしょうか.

2016/10/10

このブログの写真などもそうですが、私は富士フイルムのカメラ(X-T1 / X100T / X70)をメインに使っています.

富士フイルムのカメラは画像処理技術に優れており、普通に撮るだけで後処理の必要性を感じないほどのクオリティの画質を得ることができますが、それは画像処理だけでなく優れたレンズによるところも大きいと思われます.

富士フイルムのレンズはどれも素晴らしい.けれど、たまにはちょっと変わったレンズも使ってみたい.周辺減光(画像の四隅が光が行き届かなくて薄暗くなる)したり、収差(画像が流れたり歪んだり色合いがずれたりする)のあるようなレンズを.

ということで、ロシア(というかソ連)製のINDUSTAR-69(インダスター69)というレンズを富士フイルム Xマウント用に改造した製品をKING-2より購入しました.

Apple iPhone SE

X-T1に取り付けた状態.INDUSTAR-69は28mm F2.8.69は別に焦点距離などではなく、開発順かなにかの通し番号らしく、他に様々な番号の製品があります.

このINDUSTAR-69、もともとはチャイカ(ロシア語で「カモメ」の意味)というカメラについていたレンズだそうで、チャイカ2とチャイカ3はレンズ交換式(ただし交換できるレンズは出なかった模様)になっており、そのレンズをベースに改造した製品がこれというわけなのです.このレンズ、ライカLマウントと同じ径をしているのにフランジバック(フィルム面までの距離)がほんの少し短く、普通にLマウント用マウントアダプタを使うと無限遠にピントが合わないという問題が発生します.どうしてこのような微妙におかしな設計をした製品を作るのかは謎ですが(ソ連ではライカLマウントのコピー品が何種類も作られていたのでなおさら)、そういう事情もあってレンズだけを買ってきてアダプタをかませても使い物になりません.

X-T1に取り付けて戸惑ったのが絞り.てっきりピントリングの前後にあるものだと思っていたら、レンズ前玉のふちに1mmほどのギザギザのついたリングがあり、これを回して絞り値を変えます.ピントリングの方が軽いのでピント合わせした後で絞り値を変えようとするとピントが狂います.

Apple iPhone SE

ピントリングは引っかかりもなくスムース.もともとのチャイカが目測ピント合わせなので、ピントリングには目安となるような、イラスト(1mのところに人物1人、3mのところに人物3人、10m(なのかな)のところに家と木)が入っています.

Apple iPhone SE

購入したレンズにはレンズキャップが付属してこなかったので、代替品として富士フイルムの大判レンズキャップ45mmなるものを購入しました.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F2.8 1/2000秒 ISO800

試し撮りをしに、江戸東京たてもの園に.ここは東京都内にかつて建てられていた建造物が移築されており、茅葺屋根の農家の家から洋風建築、さらには商店や銭湯まであり、見物しても撮影しても楽しめるところです.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F2.8 1/2400秒 ISO800

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F4 1/1600秒 ISO800

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F5.6 1/1000秒 ISO800

絞りを変えつつ、F2.8、F4、F5.6で撮影.こうしてみると絞り開放F2.8だけ全体が白っぽく画質が緩いです.1段絞るだけでかなり改善されます.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F2.8 1/170秒 ISO800

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F4 1/110秒 ISO800

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F5.6 1/60秒 ISO800

室内で撮影.屋外で撮った時には周囲が暗かったのでわかりづらかったですが、絞りF2.8開放だと周辺減光が目立ちます.その反面、中央部分が白っぽく、陰影のついた画像になっています.F4とF5.6は全体がほぼ均一になっています.

APS-Cセンサーのカメラでこれだけ周辺減光が目立つのは、もともとこのレンズが付いていたチャイカがハーフサイズカメラでAPS-Cセンサーと同じようなイメージフォーマットであるからでしょうか.

ところでここ、銭湯で写真は女湯から男湯の富士山を撮ったものなのですが、こんなに男湯と女湯の境界が低くて問題なかったのでしょうか.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F8 1/60秒 ISO800

江戸東京たてもの園で自分が最も好きな眺めといえる、前川國男邸の室内.この柔らかな日差しの入りかたと影のつきかたは(この日は曇天でしたけど)見入ってしまいます.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F4 1/220秒 ISO800

写真館も移築されています.電気も不安定だった頃に、撮影に支障が出ないようにと2階にすりガラスの大きな採光窓をつけて撮影スタジオにしたもの.

F2.8だと緩かった中央の木馬?がF4だと立体感のある描写になりました.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F4 1/60秒 ISO1250

以前きたときはなかった(と思われる)旅館.宿泊者の薬売りのものでしょうか、薬箱が置かれています.建物だけでなく小物がしっかりこだわって置かれているのが魅力の一つです.

FUJIFILM X-T1 + INDUSTAR-69 28mm F2.8

Classic Chrome F4 1/280秒 ISO800

酒屋に置かれた日本酒の青い瓶.最短撮影距離で撮影しましたが、F4だと収差が残りつつもふんわりとした雰囲気が残っていいですね.

絞りを変えたりして撮り比べてみましたが、バランスよく撮れるのは1段絞ったF4ですね.ただし、このレンズは片ボケというか横位置で構えたときに左側の像の流れが激しく、絞っても改善されませんでした.絞り開放F2.8で撮るときはエフェクトをかけるくらいのイメージで、なおかつ周辺減光や像の流れを考慮して中央部分に被写体を収める感じで撮るのがよさそうです.