2019/12/16

FUJIFILM X100F

富士フイルムのX-Pro3を購入しました.

X-Proシリーズを購入するのは、前作のX-Pro2に引き続いて2機種目です.

今回のX-Pro3、後述しますが賛否両論のあるモデルです.新型でこのように評価が人によって分かれるのは珍しいことのような気もしますが、それだけ特徴のはっきりした機種であるともいえます.

FUJIFILM X100F

正面から見ると、X-Pro1やX-Pro2といった従来のモデルと比べてもほとんど違いがありません.また型番などを示す文字表記がないのでパッと見た限りでは機種の見分けもつかないほどです.

ボディカラーについて.X-Pro2のときは当初ブラックのみが発売され、途中で限定モデルとしてグラファイトエディションが発売されました.X-Pro3はブラックのほかにデュラテクトブラックとデュラテクトシルバーの3色が発売されます.「デュラテクト」と名前がつくモデルは天板と底面のチタン製パーツのコーティングが強化されており傷がつきにくくなっています.3色とも見てから購入機種を判断しようと思っていたのですが、やはりX-Proシリーズはブラックだろうという思いと、ボタンやダイヤル内部のパーツ類がブラックを基準に色決めされているように感じられたので、現物を見ずにブラックで予約を入れて購入しました.

FUJIFILM X100F

上面.X-Pro3になって批判を受けている部分その1.前述したように天板と底板がチタン製になったのですが、チタンの加工精度の問題から若干の歪みや光の加減によっては塗装が波打っているようにも見えます.自分のモデルもシャッター速度ダイヤルと露出補正ダイヤルの間のあたりに塗装の波打ちを見ることができますが、実際に使ってみるとそれほど気になりません.購入するまではどうなのかなと思っていたのですが機能上の問題でもないですし、大した問題ではありません.

また、チタンの加工精度の難しさからくる問題としてもう一つ、X-Pro2までは型番の表記が刻印に白の墨流しをしていたものがX-Pro3ではプリントのようなものになっています.X-Pro2に比べるとちょっと高級感にかける部分でもあり、こちらは残念だなと思いました.

操作系は上面に関しては従来とまったく変わるところはありません.

サムレストはレンズメイトのX-Pro2用のものを使っていますが、メーカーからもX-Pro2用のものをX-Pro3に使った場合に干渉などのリスクがある旨の案内が出ていますので、あまり推奨されない感じです.自分の場合にはとくに干渉しているようにも見えないのですが、X-Pro3用が出たら差し替えようかなとは思っています.

FUJIFILM X100F

(ファインダ部分のみぼかし加工)

背面.X-Pro3になって批判を受けている部分その2.デジタルカメラのアイデンティティともいえるモニタが隠されています.必要な機能なのにわざわざ隠して不便にしなくてもいいのに…… という批判が多く、自分も購入まではこれはどうなのかなと思っていました.富士フイルムの開発者の弁としては、いちいち撮影するたびにモニタを確認するのは撮影に集中できていないのではないかという考えがあって、隠すことにしたようです.

ではモニタを格納した代わりになにを装備したかといえば、真四角のメモリ液晶を搭載し、使用しているフィルムシミュレーションを模したイラストが表示されます.かつて、フィルムカメラで撮影していた時には使っているフィルムがなにであるかを覚えておくかわりにフィルムのパッケージの切れ端を差し込んでおくポケットがありました.それを再現したものだそうです.自分もフィルムカメラの時代から写真を撮っていますが、自分がカメラを触るようになった頃にはこの風習は途絶えていた(かわりに日付を写し込むデートバック機能がここに付いていたのと、フィルム確認窓があった)ので、懐かしさのようなものはとくに感じないですね.いちおう、ISO感度やホワイトバランスの表示もしていますが、おまけ的な機能の域を出ていないような感じではあります.

フィルムシミュレーション表示ではなく、シャッター速度などの情報を表示させることもできるのですが、富士フイルムのカメラは大半の操作をダイヤルで行うためにわざわざモニタで確認しなくてもダイヤルで一目瞭然なのでそちらも必要性があるかどうか、という感じではあります.

FUJIFILM X100F

FUJIFILM X100F

とはいえ、こうしてフィルムシミュレーションに応じて表示が切り替わるギミックはなかなか楽しいものがあります.こうしたお遊びができるのも、フィルムメーカーならではではないでしょうか.

FUJIFILM X100F

(ファインダ部分のみぼかし加工)

液晶モニタを開いたところ.ヒンジの自由度はさして高くなく、下面に開くのみです.もちろん開いた状態でライブビュー撮影は可能です.ローアングルでの撮影には重宝しますね.

X-Pro3になって批判を受けている部分その3として、モニタ横にあった十字キーが廃止されています.そのため、十字キーに割り当てられていた機能の割り当てができなくなりました.解決策として、タッチ操作可能になったモニタで左右のフリックで機能を割り当てることができるのですが、ふだん隠されている液晶に機能を割り当てられるといわれても、その都度蓋を開けて操作するのも現実的ではない気がします.

自分の場合は設定を切り替えることが多いのは、「プリセットの切り替え」「ホワイトバランス」「アスペクト比」「フィルムシミュレーション」それからピント確認用に画面の拡大なので、それぞれ別のボタンに割り振ることで解決しています.

さらにX-Pro3になって批判を受けている部分その4.X-Pro系のファインダは光学ファインダ(OVF)と電子ビューファインダ(EVF)を切り替えることができるようになっているのですが、拡大レンズを使って表示可能な領域を広げていたOVFが拡大レンズを廃止し(そのかわりクリアで見やすくなったといわれています)、広角側は23mmからしか対応しなくなってしまいました.これはちょっと困りもので、従来どおり16mmから対応してもらいたかったところです.スナップ用途で使うことの多いカメラなので、せめて35mm換算で約28mm相当の18mmからは対応してほしかったのですが.なんでもX-Pro系のユーザにアンケートをとったところ、かなりの率でEVFメインで使っているとの回答があったとかで今回はEVFの性能を拡充させてOVFは二の次という扱いになったそうです.自分はOVFメインで撮影しOVFのファインダ枠が見づらいときや厳密なフレーミングをしたいときだけEVFを使っていたのですが、そういう使い方は少数派だったようです.

結果として、EVFメインで使うようになったのですが、フレーム外のものが見えないことでシャッターを切ると意図しないものが入り込んでしまうなど問題が生じています.

なお、OVFを犠牲にして性能アップされたEVFですが、X-Pro3からは有機ELになり解像度も上がるなど確かに性能アップされています.

ファインダ周りでよくなった点がもう一つ.視度補正ダイヤルがやや奥に引っ込んだので不用意に回ってしまうことが現状なくなりました.X-Pro2のときは服などと当たって視度補正ダイヤルが回転してしまい、ファインダを覗くとぼやけているということがありましたが、これからはなくなりそうです.

FUJIFILM X100F

底面.うっすらと「TITANIUM」の表記が見て取れます.また、従来のX-Proシリーズ同様に「MADE IN JAPAN」の表記があります.X-Pro2までは背面に白文字で書かれていて、わざわざこんなアピールしなくてもいいのにと思っていたのですが、ようやくこのような表示になりました.また、X-Pro2までは型番などのラベルがバッテリ蓋部分にあって目立っていたのですがそれがなくなりすっきりとした印象です.

バッテリは従来と同じNP-W126S.マイナーチェンジ前のNP-W126も使えますが、電源を入れるたびにバッテリ寿命が短くなるから126Sを使うようにというメッセージが出てちょっと煩わしいですね.バッテリ寿命が短いのは承知の上で普通に使わせてくれればいいのですが.

その他のハード面の特徴としては、

・センサーの強化と画素数のわずかなアップ

・デュアルスロット(X-Pro2ではスロット1のみUHS-II対応だったのが両方とも対応になった)

・インターフェイスの刷新(USB-C対応、HDMI端子は省略)

といったところでしょうか.HDMI端子が省略されたのもちょっと批判されていますが、USB-C端子から変換してHDMIにいけたりしないのでしょうか.

もう一つ、ハード面の特徴といっていいのかわかりませんが、本体充電ができるようになったためか充電器が付属していません.まがりなりにもメーカーとしてフラッグシップ扱いとなっているモデルなのですから、そのようなところでケチらないでほしいものです.X100F用のものが使えるのでそれを使っていますが、おそらくこの調子ではX100Fの後継が出たら充電器は付属しなさそうな気がします.

2019/04/07

X100F用フード「Square Hood mkII」を購入しました.以前に初代のmkI(買った当時はこれしかなかったので、単なるSquare Hoodという名称でしたが)も購入しましたが、形状はいいものの無塗装のプラスティックでもう一つな出来だったので、ほとんど使用することなくお蔵入りとなってしまいました.

mkIIになってフード自体がアルミ製となったとのことなので、品質も上がっていることを期待して再度購入したというわけです.

スウェーデンの方が販売しているので海外通販での購入となります.

FUJIFILM X70

送料が2種類あったのですが、注文したからには早めに届いてほしいと思って高い送料のものを選んだところ、注文から10日ほどで到着しました.

mkIはキャップは付属していませんでしたが、mkIIになって、フード先端にはめ込むタイプのゴム製キャップが付属するようになりました.

FUJIFILM X70

このようにパーツが分割されており、最初にフード左右にある小さなネジを緩めて分解しておき、ベースとなる部分をカメラにねじ込みます.そのあとでフード部分を正しい角度に合わせ、ネジで固定して取り付け完成です.ネジを固定するための簡易的なドライバも付属しています.ネジで固定しておけば、ねじ込み部分とフードが一体化するので取り外しも簡単です.

FUJIFILM X70

X100F本体のシルバーと比べると若干、明るめのシルバーに見えます.とはいえ、ブラックに比べてシルバーは材質や塗装など色合わせが大変な色なので、よくできていると思います.外側はシルバーですがもちろん内側はつや消しのブラックで塗装されています.

FUJIFILM X70

純正フードも格好いいのですが、Square Hood mkIIは格好いいだけでなくコンパクトなところも気に入っています.いままでは旅行時など撮影メインのときだけフードをつけて、ちょっと外出するくらいのときはフードは使わなかったのですが、これならつけっぱなしでも気になりません.

またX100Fは光学ファインダを備えていますが、ファインダのケラレも純正よりも控えめです.光学ファインダの右下に小さくEVF画像を表示させることができますが、この機能を使っているぶんにはフードのケラレはほとんど無視できるレベルです.

mkIでは残念賞なつくりでしたが、このmkIIは十分満足できるクオリティに仕上がっています.

2018/12/30

今年1年の振り返り、最後は物欲篇です.

カメラ関連とコンピュータ(ほぼApple製品)関連に集約されますね.

4月:焦点工房 マウントアダプタ ヘリコイドつき

4月:CarlZeiss C Biogon T* 2,8/35 ZM

4月:iPhone 8 Product RED

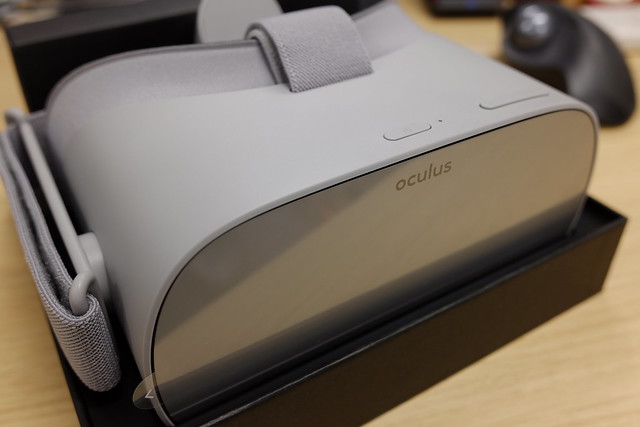

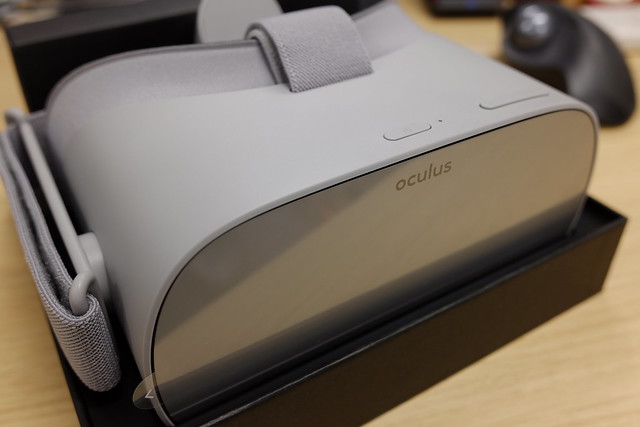

5月:Oculus Go

6月:RICOH THETA SC

9月:Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II VM

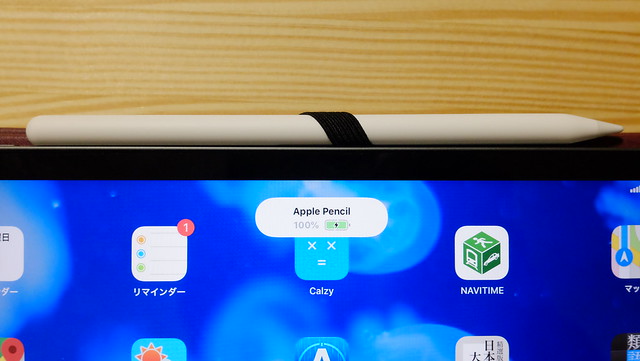

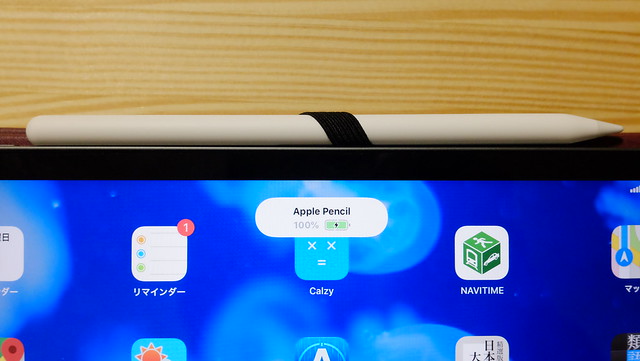

11月:iPad Pro 11 + Apple Pencil

11月:nexum AQUA+

11月:CarlZeiss C Biogon T* 4,5/21 ZM

■カメラ関連

4月:焦点工房 マウントアダプタ ヘリコイドつき

富士フイルムXマウントのカメラでライカMマウントレンズを使用する際に、レンズ全体を最大6mmまで繰り出すことのできるアダプタです.それまでも富士フイルム純正のMマウントアダプタは持っていたのですが、レンジファインダ用レンズの弱点である「寄れない」という問題のため、レンズはVoigtlanderの25mm F4しか持っておらず、このアダプタ購入により一気に今年はMマウントレンズの購入がはかどりました.

4月:CarlZeiss C Biogon T* 2,8/35 ZM

以前から欲しかったツァイスのMマウントレンズです.値段もさることながら、最大0.7mまでしか寄れないのがネックで購入を躊躇していたのですが、上記のヘリコイド付きアダプタの購入により、最短撮影距離が大幅に短縮されるようになったので購入に踏み切りました.

X-Pro2で使用するとAPS-Cセンサーのため焦点距離が52.5mmとなってしまい、個人的にはやや苦手な焦点域になってしまうこと、そしてテーブルフォトには引きが取れずにやや不利なレンズではあるのですが、金属の光沢感のあるシルバーのコンパクトなレンズという、見た目の格好よさに惹かれて購入したものです.画質的にもまったく不満がなく、気に入っているのですが稼働回数はやや少なめです.もっと使いこなしたいのですが.

6月:RICOH THETA SC

今年購入した、唯一の「カメラ」といえる部類の製品.かなり変わり種ではありますが.

レリーズボタンを押すだけで、360度周囲すべてを撮影することができます.もちろん撮影者も同時に被写体となるわけで、手に持って撮影すると手が強調された写真が撮れてしまうので、このように自撮り棒と小型三脚の三点セットで購入しました.iPhoneからリモート撮影できますので、写らないように隠れて撮影したり、自撮り棒を高く掲げて違和感のない撮影をすることができます.

面白い使い方がいろいろできそうなのですが、まだその面白さをつかみあぐねているところでもあります.

9月:Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II VM

Mマウントレンズ増強計画の第2弾として購入したのが、このVoigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II VMなる長い名前のレンズ.20年近く前にこのレンズの初代モデルをBESSA-Lとともに使用していたのでいささかの懐かしさもありますが、フィルムとデジタル、35mmとAPS-Cフォーマットという違いに加えて初代と2代目ではデザインもサイズも違うので、昔を思い出すようなこともないですね.

APS-CフォーマットであるX-Pro2での画角は22.5mm.かろうじて超広角という領域ですが、パースのつきかたは強烈で癖が強いレンズではあります.

11月:CarlZeiss C Biogon T* 4,5/21 ZM

Mマウントレンズ増強計画の第3弾として購入した、C Biogon T* 4,5/21 ZM.外見は2,8/35とそっくりです.

当初はVoigtlanderのCOLOR-SKOPAR 21mm F4P VMを買おうと思っており注文までしたのですが、納期にかなり時間がかかり、その途中で程度のいい中古(このレンズはすでに販売終了しているので新品はないです)が出たのでこちらを選んだというわけです.

F4.5と暗めのレンズで、撮った画質も絞り開放だと四隅が滲んだような描写になるなどスペック的には目立つところはないのですが、コンパクトなサイズとAPS-C換算で31.5mmと自分として最も好みの焦点域となるのでこれからの出動回数が多くなりそうなレンズではあります.

■コンピュータ関連

4月:iPhone 8 Product RED

iPhone SEからの機種変更です.機種変更の決め手はやはりこの色.iPhone 7でも PRODUCT REDはありましたが、赤の色味が好みではなく画面の縁が白だったこともあって見送ったのですが、8は赤の色味といい縁がブラックアウトされていることといい、自分の好みでした.

悩ましいのは外装色が気に入っているのでケースに入れたりすることができないことでしょうか.

5月:Oculus Go

気軽にVRを体験できる製品としてリリースされたOculus Go.VRとしての用途だけでなく、大画面でNETFLIXなどの動画配信も見られるとのことで、飽きても活用方法があるなと思って入手しました.

フル充電していても放電が激しいのか、いざ使おうとしてもバッテリ切れなんてことが多々あるのが難点です.

もうひとつ難点としては、ヘッドセットを頭に装着する手間が面倒ということでしょうか.

11月:iPad Pro 11 + Apple Pencil

iPad mini 4が処理速度的にもたつきを感じるようになり、仕事ですぐ資料を見たい場合などに待つことが多くなったので、miniシリーズの新型も出なさそうだし…… ということで初のiPad Proを購入しました.

ストレスフリーで動くのはさすがです.Apple Pencilについても、いままで他で触ってきたタッチペンは一体何だったのかと思えるほどに快適に使えます.ただ、サイズや性能と引き換えというのはわかるのですが重さには慣れないですね.それから持ち運ぶのにカバンを選ぶのも悩ましいところです.

そうした経緯もあって、従来のiPad mini 4は下取りなどには出さずに、IIJmioと契約して持ち運びできる状態にしました.

11月:nexum AQUA+

iPad Proがイヤホンジャックを廃止したことに伴って購入した、Bluetoothレシーバ.Bluetoothイヤホンはすでに持ってはいますが、手持ちの気に入っているヘッドホンやイヤホンを使えるようにしたいということで購入しました.

すでに持っていたBluetoothレシーバと比べても格段の音質の差があります.さらにそれに加えて32bit 384kbpsへのアップコンバート機能を備えており、さらに音質を高めることができます.充電はQiを採用しています.

消費電力が高いうえにアップコンバート時はさらに電力を使うので持続時間が短いのが難点です.

去年書いたように、主力たるX-Pro2やX100Fの新型はリリースされなかったので、カメラの購入はTHETA SCのみでした.その代わりにレンズの購入が多かったですね.Mマウントレンズについてはこれで15/21/25/35mmが揃ったので、X-Pro2で使用したときに22.5/31.5/37.5/52.5mmと必要十分なレンジを揃えることができました.

来年は春にGR IIIの発売が発表されています.手持ち機種として焦点域が同じX70もあるので迷うところですが、長いことGRシリーズを使い続けてきた身としては気になるモデルではあります.またいままでのリリース間隔からしてX100Fの後継機も出るのでしょうか.X100Fに関しては満足して使っていますので、新型でどのような変化をつけてくるか興味深いところです.X-Proシリーズはスパンが長めの機種なので、新型が出ることはないと思われます.

レンズに関しては絞りリングもないことから使用頻度の低いXマウントの27mmを18mmに買い換えようかと考えています.それから18-55mmを新しく出る16-80mmにしたいなとも思いますが、ズームレンズはそもそも頼まれごとがあるときくらいしか使わないので優先順位は低めですね.

コンピュータ関連はiPhoneもiPadも買い替えてしまったので来年は大型の出費はないかもしれません.

自動車関連は買い替えはないでしょうけど、ロードスターにApple CarPlayを接続できるキットが海外でリリースされたそうなので、日本で導入されたらすぐにでも取り付けてもらおうかと考えています.

2018/12/24

しばらく前ですが、VoigtlanderのSUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical IIを購入しました.

すでにIII型が出ていますので、中古での購入です.

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Asphericalは20年近く前にI型をBESSA-Lとともに購入して使っており、懐かしさを感じるレンズです.I型とII型は光学系は共通で、I型はライカLマウント、II型はMマウント対応という違いがあります.ただしこのレンズ、設計された時代的に仕方のないところですが、フィルムでの使用を前提とした光学設計なので、デジタルカメラ、とくに35mmフルフレームのカメラでは周辺部に予期しない色が出るといった問題が発生します.

III型はそれを解決した設計になっているのですが、結果として大きく高価になってしまいました.自分の場合はAPS-C機であるX-Pro2で使用しますので、III型ではなくコンパクトで安価なII型を選んだというわけです.

FUJIFILM X100F

フード一体型の設計で、角ばった花型をしているのが特徴的な外観です.I型とII型は光学系は同じと上で書きましたが、外観はII型になってやや大きくなり、そして洗練された印象を受けます.

FUJIFILM X-Pro2 + Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II

(ナンバー部分のみPhotoshopで加工)

X-Pro2での焦点距離は22.5mmですが、35mmサイズで15mmというレンズだけあって強烈なパースがつきます.そのパースを生かした撮影をしないと、ただの歪んだ写真を量産してしまいそうで使うのに苦労しそうなレンズではあります.

FUJIFILM X-Pro2 + Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II

EXIFに絞り値は記録されないのでうろ覚えではありますが、F8くらいまで絞って撮っていると思うのですがそれでも周辺減光はかなりあります.X-Pro2では周辺でも画質の低下や色の変化といった不具合は見られません.また絞り値による画質の変化もそれほど感じられないので光量の足りないときなどは絞り開放でいってもよさそうです.

FUJIFILM X-Pro2 + Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II

レンジファインダー用レンズらしく、超広角であっても歪曲収差はまったく気にならず、建物を撮っても直線がしっかりと出て気持ちいいです.ただし、水平などには要注意ですが.

最短撮影距離は0.5mですが、ヘリコイド内蔵のマウントアダプタを使用することでテーブルフォトでも困りません.とはいえ、強烈なパースがあるので使いどころが難しいですが.F4.5とそれほど明るくないレンズなのでピント合わせにはやや苦労するので、カメラ側のフォーカスアシストが重宝します.

2018/12/09

FUJIFILM X70

CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZMを購入しました.すでに販売終了の製品なので、中古での購入です.

以前からMマウントの焦点距離21mmのレンズを購入したいと思っていました.というのも、35mm換算で28-35mm程度の焦点距離が好みなのですが、自分の場合はAPS-CフォーマットのX-Pro2で使うので18-23mm程度の焦点距離のレンズを選ぶ必要があります.このレンジで一般的に普及しているのは21mmレンズです.

21mmレンズで、手の届く範囲で買えそうなものというと、

・Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P

・CarlZeiss Biogon 2,8/21 ZM

・CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

の3つがあります.このうち、現行製品なのはCOLOR-SKOPAR 21mm F4とBiogon 2,8/21.サイズがコンパクトなのはCOLOR-SKOPAR 21mm F4とC Biogon 4,5/21.値段的に比較的安価なのはCOLOR-SKOPAR 21mm F4で、他の2つはその倍くらいします.なので、条件を満たしているのはCOLOR-SKOPAR 21mm F4となります.とはいえ、性能はさておきとして見た目の好みはC Biogon 4,5/21のシルバーが魅力です.以前にC Biogon 2,8/35を購入しましたが、このレンズと同様にコンパクトかつ精密感があります.とはいえ、中古でしか購入できません.しかもそれほど売れなかったのか、中古品を扱うカメラ店のWebをこまめにチェックしていてもなかなか出物はありません.

なので、一度は諦めてCOLOR-SKOPAR 21mm F4を注文しました.ところが納期に時間がかかり、待っている間にC Biogon 4,5/21のシルバーの程度の良いものが中古で出ているのを知ったので、COLOR-SKOPAR 21mm F4の注文をキャンセルして、こちらを購入したというわけです.

FUJIFILM X-Pro2 + Voigtlander COLOR-SKOPAR 25mm F4P

同じCarlZeissのレンズ、C Biogon 2,8/35 ZMと並べてみると、外見もサイズも似ています.フィルタ径は21mmが46mmであるのに対し、35mmは43mmです.

ちなみに両者についている「C」の意味は、製造元のコシナによると「※レンズ名称に付けられた“C”は、往年のコンタックスレンジファインダーカメラ用にラインナップされていた評価の高いクラシックレン ズを、Zeiss Ikonカメラに装着可能なZMマウントとして新たに設計したシリーズを意味します。」とあるのですが、カールツァイスのサイトには「その名の「C」は、1:2,8というそのスピードにもかかわらず驚くほどコンパクトな構造という優れた特性に由来します。」(2,8/35の説明ページ)とあり、クラシックとコンパクトの両方の意味がありそうです.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

試し撮りも兼ねて豪徳寺に紅葉を撮りに出かけてきました.

まず最初に感じたのは、画角がすんなり馴染むこと.今回のレンズ選定は好みの画角ということを主眼に選んだので、その点は狙いどおりであります.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

最短撮影距離は50cm.なので最大に寄った場合でこのくらい.ただしこれはMマウントアダプタにヘリコイドを内蔵したアダプタを使うことでさらに寄れるようになります.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

直射日光が入るとフレアやゴーストが出ますが、個人的にはそれほど気にはなりません.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

絞りF4.5開放で撮影したものと右上を切り出したもの.像の流れや、色収差を感じます.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

F8まで絞ったもの.像の流れや色収差は気にならなくなりました.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

夜景.開放値F4.5であるうえに点光源を撮りたいときはちょっと絞りたいので条件的には厳しいですね.周辺部の描写は諦めて、うまく中心部に主題を持ってくるような感じで撮影するような工夫が必要かもしれません.

たしかF5.6で撮影したと思われますが、このくらいであれば自分は不満ありません.

FUJIFILM X-Pro2 + CarlZeiss C Biogon 4,5/21 ZM

ヘリコイド内蔵Mマウントアダプタを活用してのテーブルフォト.描写にさしたる不満はないのですが、F4.5という開放値もあってか、ピント位置がつかみづらいです.慣れもあるのでしょうけど、最初はピントのずれた写真を撮りがちでした.

Apple iPhone 8

性能的には最新設計のレンズにはかないませんが、コンパクトかつ軽量で、見た目も自分の好みですので、長く使えそうなレンズです.

フードは21/25mm兼用の角型のものを購入しましたが、APS-Cフォーマットで使用することを考慮すると、25/28mm用の丸型フードを選んでもよかったかもしれません.