2016/02/17

FUJIFILM X100T

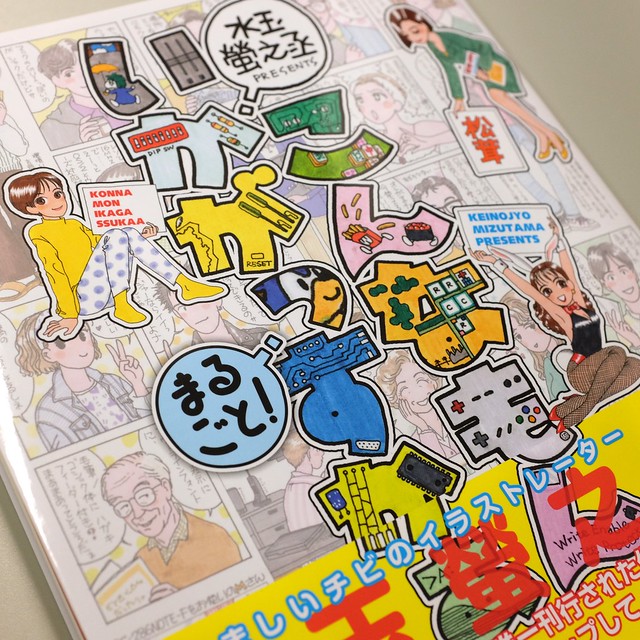

水玉螢之丞さんが雑誌「EYE-COM」に連載していたイラストなどをまとめた「こんなもんいかがっすかぁ まるごと!」を購入しました.

イラストのよさはいうまでもなく、内容が90年代前半のものなので今となっては「レトロ」と呼ぶにふさわしい懐かしさを感じます.

内容は初代の98noteが出たくらいの頃から始まっており、ノートPCはまだ特別なもの、デスクトップPCが一般的であったりして、登場するコンピュータもPC-9801、X68000、FM-TOWNS、Amigaと、今や名前を聞くことすら稀なものばかり.PC-9801もWindowsではなくMS-DOSがまだ主流だったり.通信も音響カプラやモデムで電話回線を用いて、キャッチホン入ってNO CARRIER、なんてネタが.

まあ、いうなればオッサンホイホイなわけなのですが、ハード/ソフト、そして取り巻く環境などが急速に変化している時代、しかもその進化によって一般人にも浸透して業務にも手放せないものになる前夜の混沌とした雰囲気をまるごとアーカイブしたかのような感じで非常に面白いです.

今さらながら、水玉さんのような存在の人は他にはいなく、稀有な人だったんだなと思わされます.

2015/12/14

FUJIFILM X100T

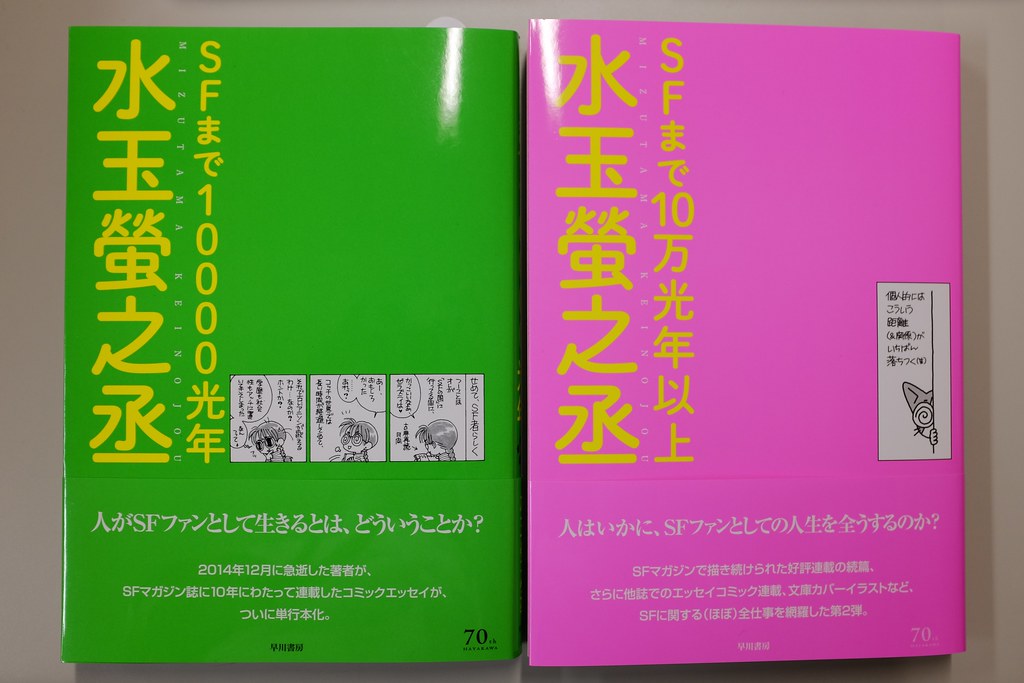

1年前、2014年12月13日に急逝した水玉螢之丞氏.

最初にその絵柄を知ったのはアスキー系の雑誌「EYE-COM」でした.水玉氏の描くイラストや文章は、コンピュータ雑誌にありがちなコンピュータとかよく知らないイラストレータの描く「とりあえずよくわからないけどそれっぽいイラスト」ではなく、明らかにその筋の人の絵で斬新でした.ポップな絵柄なのにそこからはマニアの匂いがぷんぷんとしてくる、稀有なイラストレータでした.

Twitterでフォローしていたのですが、毎日のようにアップされるイラストの間に入退院を繰り返している旨のツイートが徐々に多くなり、ツイートやイラストが徐々に減っていき、そして1年前、身内からの代理ツイートにて死去が告げられ、非常に寂しい思いをしたものです.

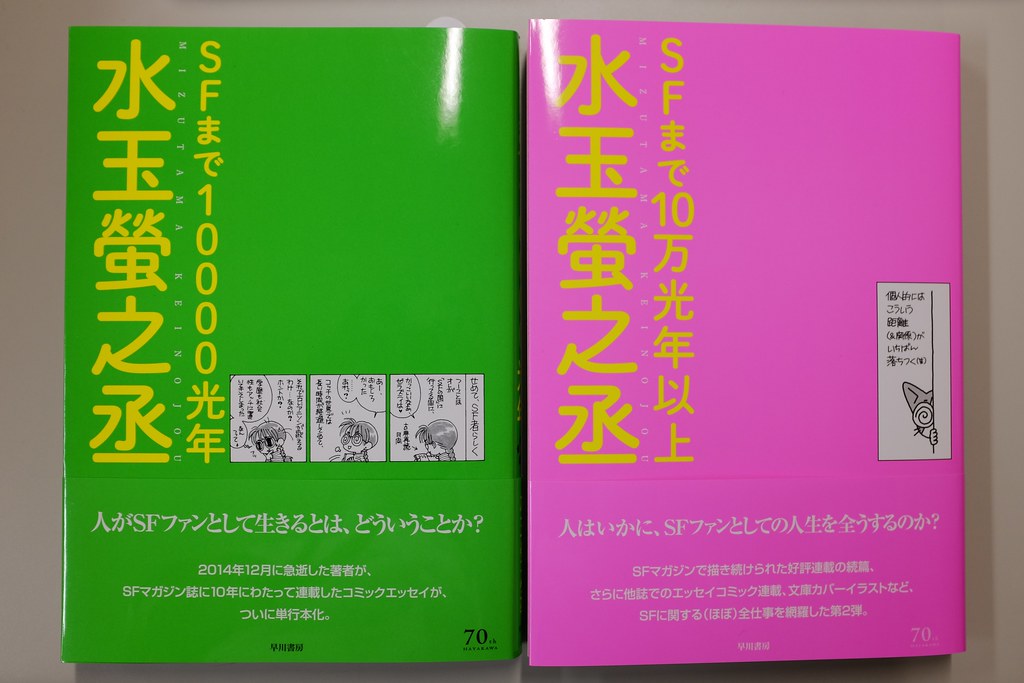

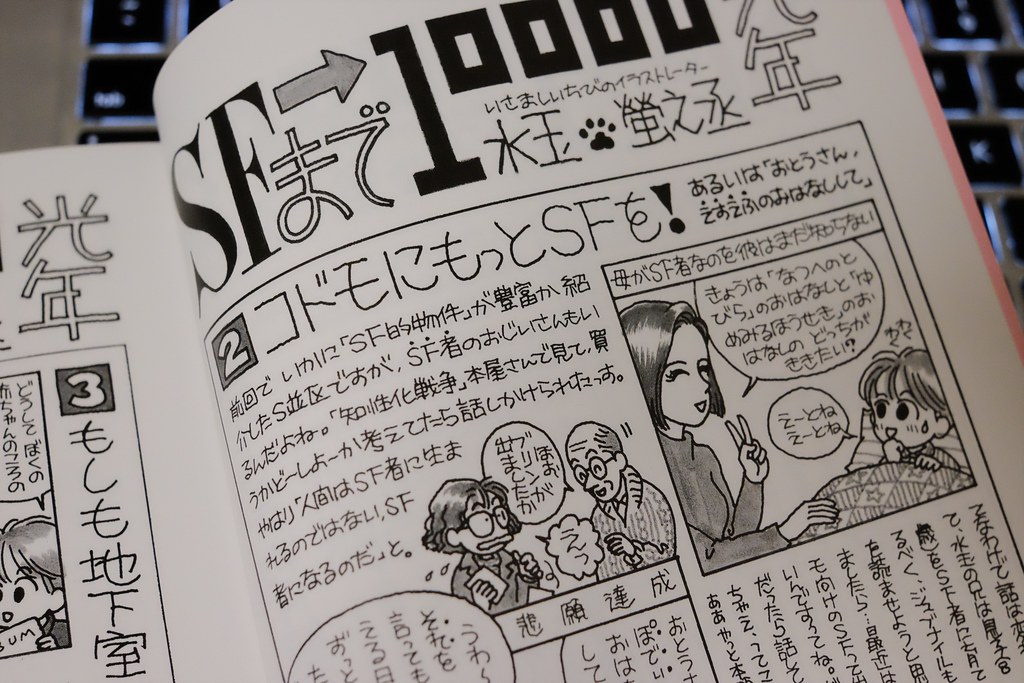

亡くなられてから約7ヶ月ほど経ち、SFマガジン誌に掲載されていた「SFまで10000光年」が単行本化され、そして一周忌に間に合うようにとイラストなどをまとめた「SFまで10万光年以上」が刊行されました.電子書籍版を待っていたのですが、「SFまで10万光年」が刊行されるのを知って、もはや電子書籍化を待ちきれずに両方とも一緒に購入しました.

FUJIFILM X-T1 + XF35mm F1.4 R

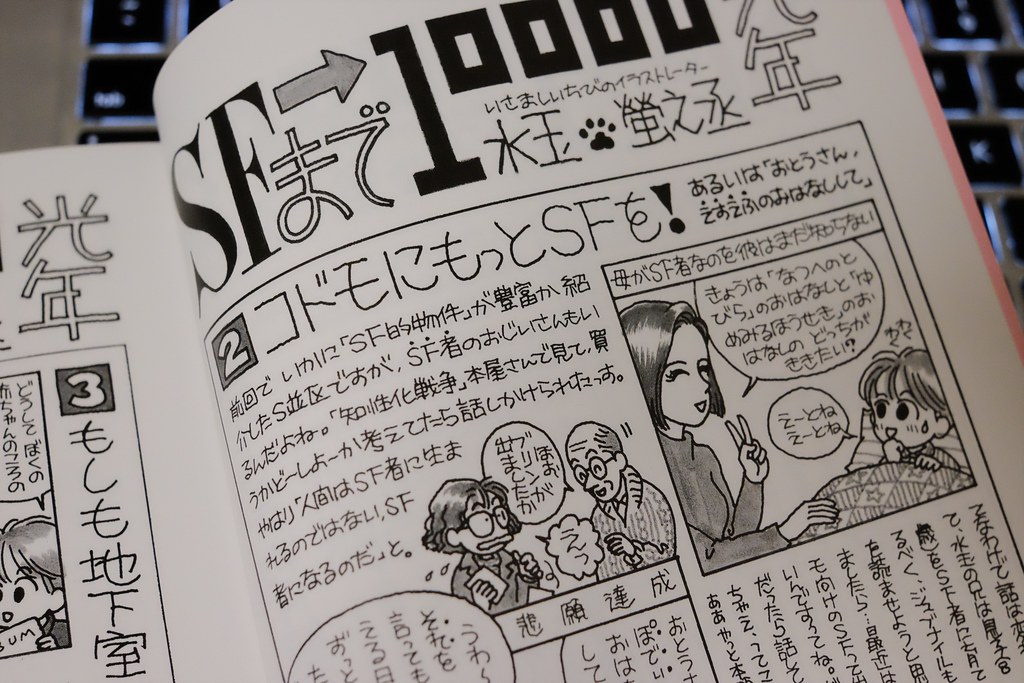

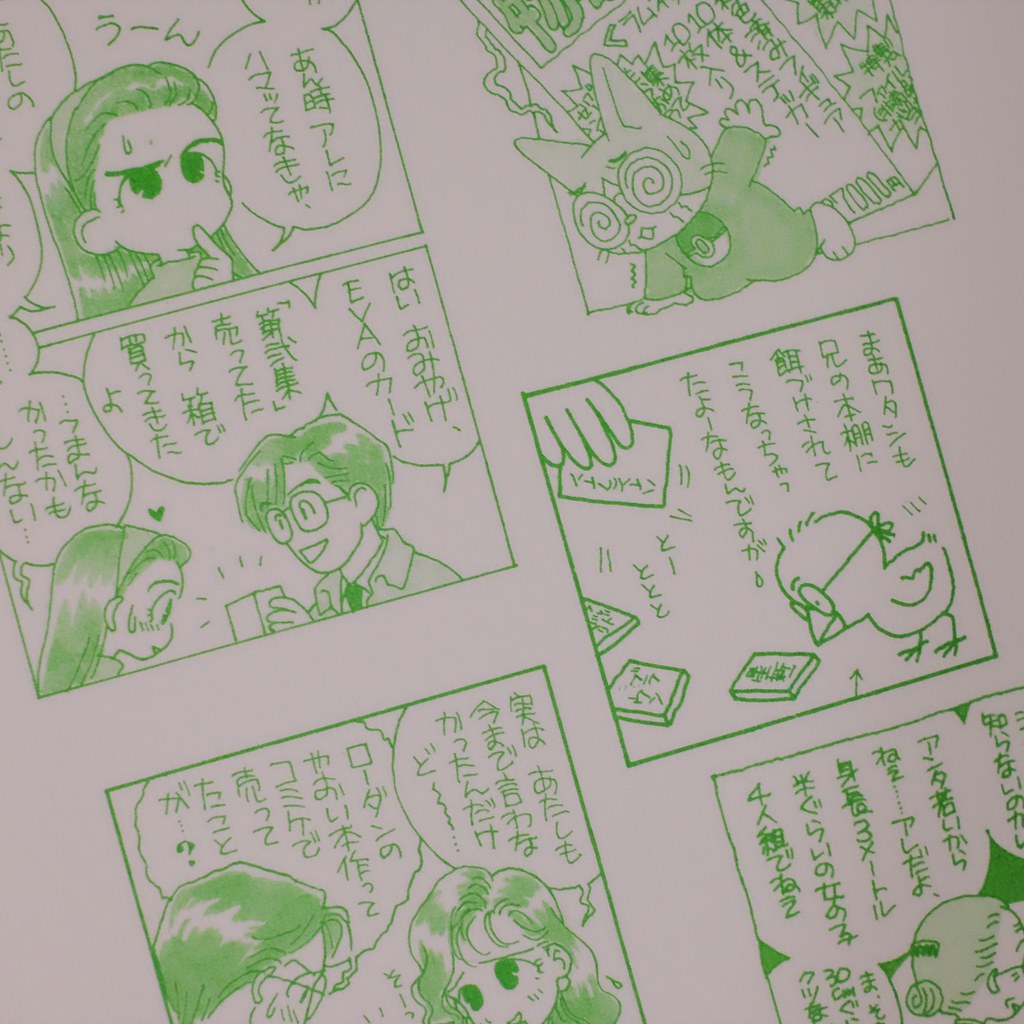

内容が極めて濃いです.1ページ読むのにこれほど時間のかかる本も珍しいかもしれません.そしてディープなSFファンではない自分には理解できない内容も多々あります.しかしそれを差し引いても面白さは十分伝わってきます.

FUJIFILM X-T1 + XF35mm F1.4 R

カバーをめくってもイラストが.

ゆっくりと1ページ1ページをかみしめるように読みたいと思います.

2015/06/12

FUJIFILM X100T

ロードスターの発売開始から3週間ほど.自分のロードスターの納車まで1ヶ月ちょっと.ロードスター関連のムックが何冊か発売されているので一冊買ってきました.

モーターファン別冊『新型ロードスターのすべて』です.

中身は試乗記や開発者インタビュー、購入ガイド、縮刷されたカタログなどおきまりのもの.まあこれだけだったら買わなかったと思います.

FUJIFILM X100T

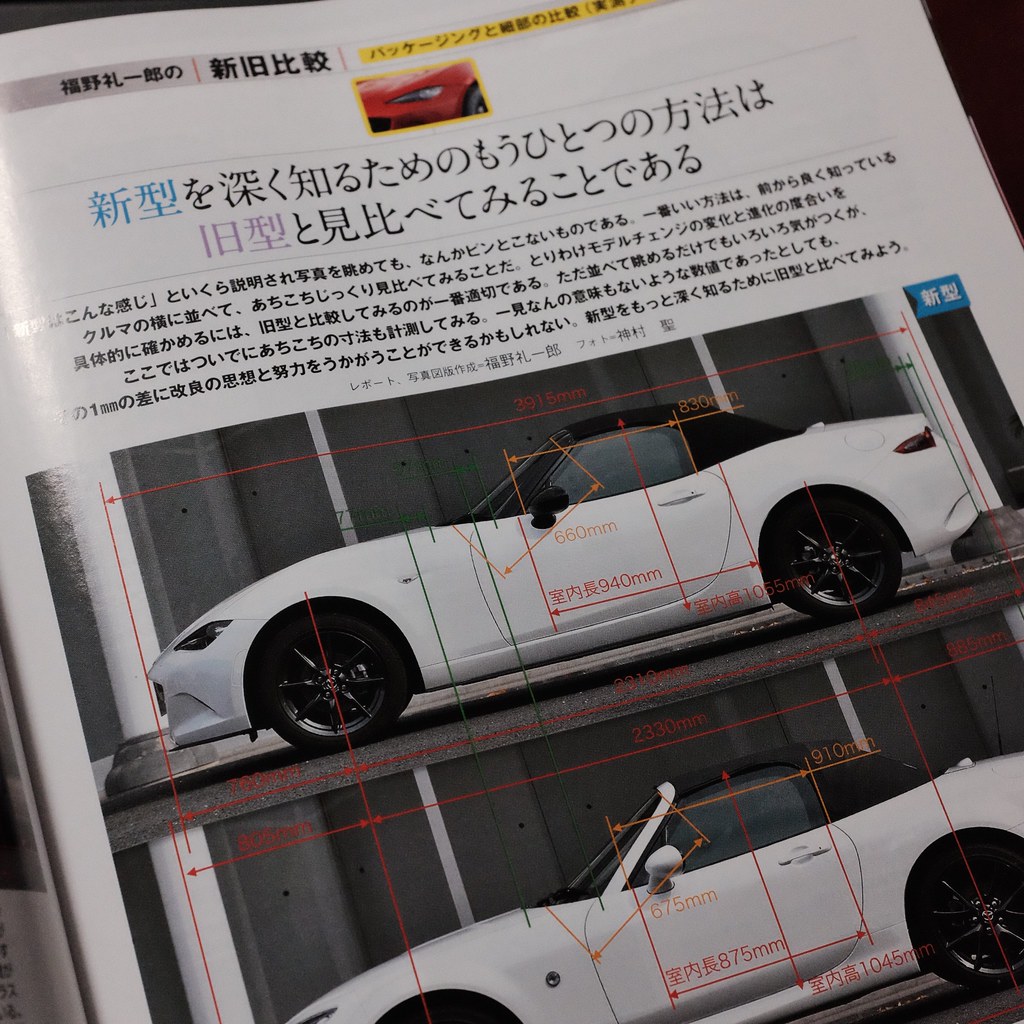

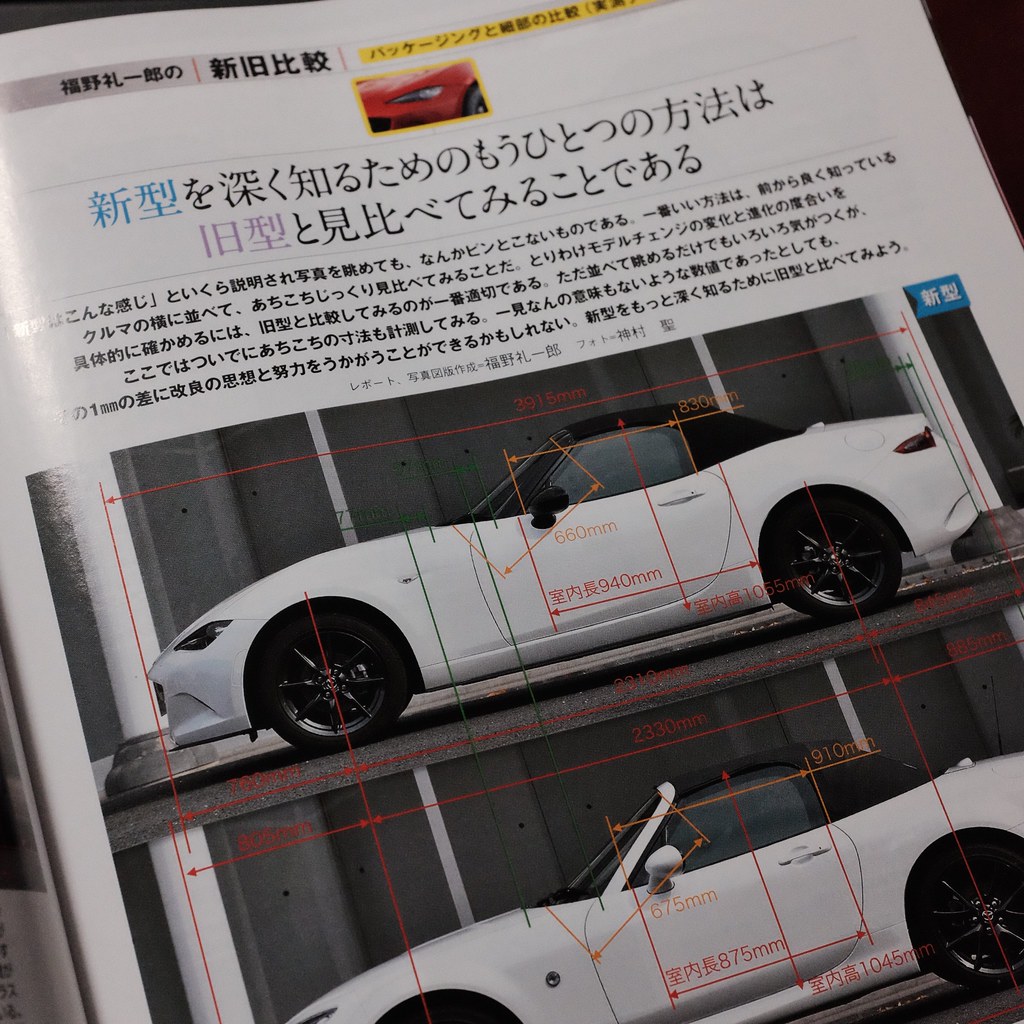

読みたかったのはこの記事.福野礼一郎氏による、NCロードスターと細かな比較記事.

ボディサイズを細かく検証し、そこから見えてくる開発者の意図を探っています.全長や全幅、車重を比較したものはどこでも見かけますが、ボンネットの高さやフロントガラスの面積、もちろん外装だけでなくシートなど内装にも事細かに比較検証がなされています.実際にNCロードスターに乗っている自分としてはこれ以上参考になる記事はありません.

FUJIFILM X100T

他の車との比較記事.比較対象になっているのは86/BRZ、S660、エリーゼ、Z4、フェアレディZ.これらを選択したのはわかりますが、駆動方式やパワー、重量など違いが大きいので明らかな比較対象ってあんまりないものだなと感じました.

2015/01/11

RICOH GR

先月、フジモトマサル氏の「今日はなぞなぞの日」という本を購入しました.表題のとおり、なぞなぞの本です.

各ページになぞなぞが1問書かれており、めくるとその答えが出てくるのですが、わからなくてもすぐにページをめくらず3日は考えていることもあり、遅々として読み進められません.

RICOH GR

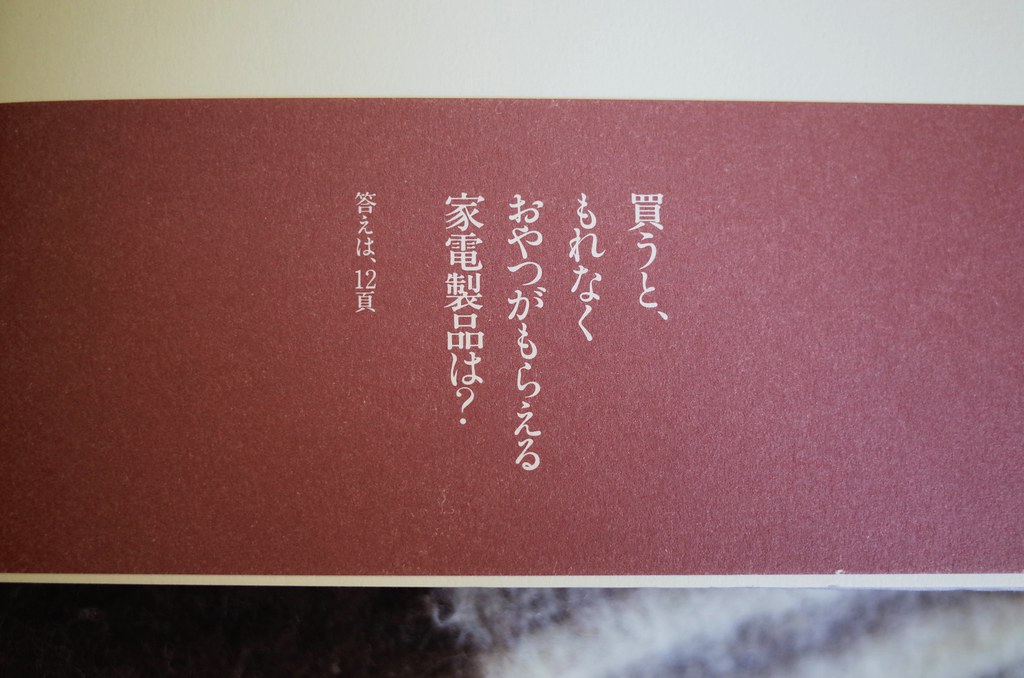

それどころか、帯のこの問題を解くために届いてから本を開くのすら3日かかりました.

2014/11/09

FUJIFILM X-A1 + XF60mm F2.4 R

X-T1の解説本が出ていたので購入してみました.

今までにも何冊かの本が出ていて実際に買ったりもしましたが、そうした本がカタログや取扱説明書の延長上にあるのに対して、後発のせいもあってか内容的に突っ込んだものになっています.いちおう各部の名称や撮影の基本的な方法なども載ってはいますが、ページ数的にも少なめです.

重点的に書かれているのが、富士フイルムのカメラの最大の特徴ともいえる、フィルムシミュレーション.青、赤、緑、黄と各色ごとにそれぞれのフィルムシミュレーションの色の出方を検証し、特色や得手不得手を検証しています.富士フイルムの説明では、PROVIAがスタンダード、Velviaがヴィヴィッド、そしてASTIAがソフトということになっていますが、実はASTIAのほうがPROVIAよりも鮮やかな色の出方をしており、それでいてVelviaより抑えめ、かつ赤の再現性はもっともよいなど、意外な結果に驚きました.フィルムのASTIAにあった青色が出づらいといった欠点を解消し、またVelviaのラチチュードが狭い(こんなところまでフィルムの癖が出るのも驚きですが)という欠点を補って撮影の自由度が高いなど、使いでのあるフィルムシミュレーションのようです.ASTIAはポートレート寄りかなと思ってあんまり使ってこなかったのですが、少し積極的に使っていこうかと思いました.

モノクロの画質についてもきちんと検証されており、たまにはモノクロにも手を出してみようかという気分にさせられます.

筆者が実際にX-T1のユーザで使い込んでいるところから得た知見がふんだんに盛り込まれているので、色調のコントロールをはじめ、様々な面で参考になります.

また、X-T1グラファイトシルバーに先行して搭載され、12月にはX-T1ブラック向けにも公開される新しいファームウェアの情報も掲載されており、X-T1ユーザならば手元に置いて損はない本だと思います.